NEWS&TOPICS

化学物質の自律的管理

寒い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか?

大分県内では山間部を中心に積雪、路面凍結の情報が相次いでいます。

気象情報の継続的なチェックや走行計画の柔軟な変更、冬用タイヤの装着、余裕のあるスケジューリングなどで安全を確保しましょう。

また、インフルエンザなどの感染症は依然として流行中ですので、今月も予防対策をご継続ください。

今月のコラムは化学物質についてです。

今年の2月は、厚生労働省より「化学物質管理強調月間」が実施されています↓

「化学物質管理強調月間」厚生労働省

化学物質管理に関する意識向上、化学物質管理活動の定着を図ることを目的とされており、自律的な管理体制の構築や管理者の選任などの関する見直しが求められています。

今回のコラムでは、化学物質の管理について具体的に何をすればよいのか、解説していこうと思います。

- ・化学物質の自律的管理とは?

- ・具体的に何をすればよいのか

①安全データシート(SDS)の作成と添付

②ラベル表示

③化学物質の濃度管理

④化学物質のリスクアセスメント

⑤化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任

化学物質の自律的管理とは?

従来の日本における化学物質管理は、特化則や有機則、石綿則といった障害予防規則に則って管理するよう定められてきました。

しかし、年々新しい化学物質が利用され、それを追いかけるように障害予防規則の規制対象物質や規制方法も毎年増えていくといった「規制のいたちごっこ」の状態となったため、法令ありきの従来の管理方法から自律的に管理していく必要性が生じました。

よって、2023年4月から労働安全衛生法が改正され、「化学物質の自律的管理」が推し進められることになりました。

十分に自律的管理が定着すれば、化学物質関連の特別規則はいずれは廃止されるようです。

ではその自律的管理ですが、何をすればよいのでしょうか。

図で示すとこんな感じです。

あえて言葉でまとめるならば、「安全データシートの作成や添付、ラベル表示、自発的なリスクアセスメントとその対策法の策定を企業単位で自発的に進めましょう」ということになります。

化学物質の自律的管理概要「実務家のための労働安全衛生のサイト」

具体的に何をすればよいのか

自律的管理といっても具体的に何をすればよいのでしょうか?

順に解説していきます。

①安全データシート(SDS)の作成と添付

自律的管理の具体的な内容としてまず挙げられるのが、安全データシート(SDS)の作成と添付です。

労働安全衛生法第57条の2、化管法第14条に記載があり、化学物質やそれを含む製品を他者へ譲渡・提供する場合は、その物質の情報を添付することが義務付けられています。

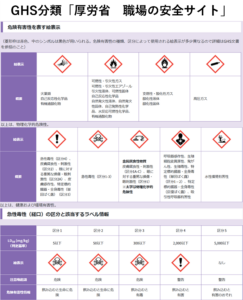

国のGHS分類で危険有害性が確認された物質(化管法の第1種、第2種指定化学物質や安衛法、劇物取締法の対象物質)が安全データシートの作成必須となります。

内容は、化学物質の危険有害性や物理化学的性質(GHS区分)、応急処置の方法、製造元の連絡先などが挙げられます。

また、このGHSとは、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)」の略で国連によって定められた化学物質の危険性や有害性を判断するための世界的に統一された一定の基準と分類システムのことを指します。

物理化学的危険性、健康への有害性、環境への有害性の3種類に大別されその区分から9種類のピクトグラムが表示されます。

安全データシートでは、このピクトグラムと危険有害性の区分を表示します。

②ラベル表示

前述の安全データシートの内容から作業者の周知が必要な内容を化学物質が充填された容器へラベル貼付したり、作業場の見やすいところへ掲示したりすることを指します。

安全データシートすべての内容を添付すると何が重要なのか分かりづらいので、化学物質の名称や危険有害性のピクトグラム、応急処置の方法、保存方法など日常的にその化学物質を取り扱う作業者にとって重要のみ情報をチョイスします。

現場に掲示する場合は、作業場のどこからでも見えやすい場所を選び、水や汚れで見づらくならないようラミネート加工や耐水性の用紙を利用するのがおすすめです。

③化学物質の濃度管理

労働安全衛生規則第577条の2第2項で、国が濃度基準値を設けている物質を取り扱っている作業場では、作業者のばく露濃度を濃度基準値以下とすることが義務付けられています。

また、濃度基準値がない物質についても、ばく露濃度をなるべく低くする措置を講じることが義務づけられています。

具体的な対策としては、環境測定士を要する機関へ作業環境測定を依頼し濃度や管理区分を把握したり、呼吸用保護具のフィットテスト依頼し、要求フィットファクタが満たされているかを確認したり、自発的な保護具のシールチェックを徹底したり、危険有害性の低い物質、揮発しにくい物質へ使用を変更したり、作業者が立ち入れないような構造にしたり、局所排気装置を設置、点検したりといった方法が挙げられます。

④化学物質のリスクアセスメント

労働災害の多くは、潜在的なリスクに気づけず起こっています。

リスクアセスメントの実施によりリスクの早期発見、労災事故の予防が可能になります。

手順としては次の図のようになります。

まず、「リスク、ハザードの特定」ですが、安全データシートの内容や過去の事故、ヒヤリハット報告、他社での事例などからハザードを特定し、発生しうる「リスクの見積もり」を行います。

CREATE-SIMPLE、コントールバンディングなどを用いて、化学物質の物理化学的性質や使用量、GHS区分などからリスクを見積もることも有効です。

そして、特定したリスクが低減しうる方法を検討します。

この「リスク低減措置の検討」にも順番があります。

1.法令遵守ができているか→2.よりリスクの低い物質へ代替したり作業場レイアウトを変えたりできないか→、3.工学的対策(局所排気装置の台数や出力、危険な場所へそもそも立ち入れないような構造)→4.管理的対策(作業手順書による作業法の周知、イレギュラー発生時のマニュアル策定)→5.個人用保護具(呼吸用保護具、聴覚保護具、保護メガネ)の使用

この順に検討していき、対策が足りていない段階を見つけ「リスク低減措置を実施」します。

「実施した措置の結果を作業者へフィードバック」するのですが、この結果を踏まえて、再度新たなリスク低減措置を検討、実施し再度フィードバックするというサイクルを回していきます。

⑤化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任

前述の①~④ですが、今までやったことがない事業所でいきなり自律的管理ができるようになるのでしょうか?

当然難しいですよね。

そこで必要なのが化学物質管理者、保護具着用管理責任者になります。

2024年4月から、労働安全衛生規則第12条の5、6で化学物質を取り扱う事業所では、化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任と作業場への氏名掲示が義務付けられています。

化学物質管理者とは、取り扱う化学物質の危険有害性に関して他者へ情報伝達を行い、作業者の安全衛生を確保することが職務になります。

よって、安全データシートの作成や理解、ラベル表示、リスクアセスメントはこの化学物質管理者の職務となります。

次に保護具着用管理責任者ですが、保護具の適正な選択(要求防護係数やJIS規格)、品質と性能の確認、在庫管理や交換時期などが職務内容として挙げられます。

作業者への安全教育や化学物質管理者と共にリスクアセスメントへ参加したりもします。

化学物質管理者と保護具着用管理責任者は、厚労省指定の講習を受けると取得が可能です。

以上、簡単ですが化学物質の自律的管理について振り返ってみました。

対策の実施は費用がかかることも事実ではありますが、呼吸用保護具のシールチェック、ラベル表示や危険有害性の低いものへ代替、作業手順書の改良などはコストを抑えて実施可能です。

できそうなことから実施していきましょう。