NEWS&TOPICS

健康経営 ~できることから始めよう~

急に暖かくなったりまた寒くなったりと春の訪れを感じる時期ですが皆様いかがお過ごしでしょうか?

服装の選択が難しく体調を崩しやすい季節ですので体調管理にお気を付けください。

今月のコラムは、健康経営についてです。

新年度に向けて導入を検討されている企業様も多いのではないでしょうか?

今回は、この健康経営で実際になにをすればいいのか、目的は何なのか解説していきたいと思います。

- ・目的

- ・導入方法

- ・導入の注意点

- ・まとめ

目的

・企業の成長

企業を運営していく上で必ずと言っていいほど話題に挙がるのがこの健康経営ですが、健康経営とはいったいどういうものなんでしょうか?

簡単に言ってしまうと、企業の持続的な成長のために必要な経営戦略のことです。

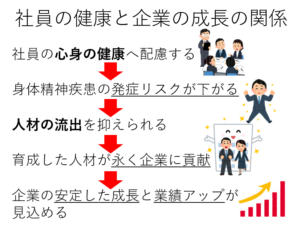

社員の健康に配慮した施策を実施し、生活習慣病の改善や有病率を下げるというのがこの健康経営の内容なんですが、社員の健康状態を改善することがなぜ企業の成長につながるのでしょうか?

図示するとこんな感じです。

・国も推している

経済産業省と日本健康会議が健康経営を認定しており、特に優れた健康経営を実践する法人を「健康経営優良法人」として認定することで、企業の取り組みを視覚化し、企業イメージの向上も臨めます。

また、法律上でもこの健康経営は大きく後押しされています。

平成14年8月制定の健康増進法では、企業の健康経営を強く奨励しており、特に受動喫煙防止に関する条項では罰則まで設けられていたりします。

労働安全衛生法や労働基準法とも重なる部分はありますね。

つまり、健康経営を進めることは法令を遵守することにもつながるのです。

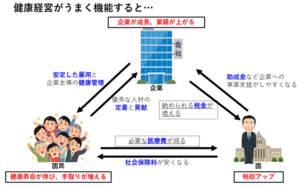

では、どうして国はここまでして健康経営を奨励しているのでしょうか?

理由は主に2つあります。

1つ目は、税収の増大です。

健康経営により企業が安定して成長すれば、国へ納める法人税や法人事業税などの額が増大します。

国が税収を増やしたくてしょうがないのは皆様も知るところですよね(笑)

また、企業の取り組みや事業の発足に関しても国が助成金を出してくれている項目があるので税収が増えれば助成金ももっと種類を増やしやすくなります。

2つ目は社会保障費の削減です。

日本は国民皆保険という制度なので、病気の人が増えれば増えるほど、社会保障費が増大し、皆さんの給与所得から引かれている社会保険料、国民健康保険料の額も増え、手取りが減ってしまいます。

健康経営により病気の人を減らしたり、疾患の罹患時期を遅らせたり、高額な治療が必要な重症疾患へ発展する前に食い止めたりすることで社会保障費を抑えることが理論上は可能になるのです。

少子高齢化という大きな問題を抱えている日本では、導入がもはや必須とまで言っていいほどの経営手法ですので法律でも後押しされているんですね。

分かりやすく図示するとこんな感じです。

導入方法

・チーム編成

導入のメリットに納得したはいいものの、具体的にどういったことから始めればいいのでしょうか?

まず最初にやるべきは、健康経営推進チームの編成です。

施策の案を出し合い、実現可能なのか、効果がどれくらい見込めるのか議論します。

メンバーとしては衛生管理者、健康経営アドバイザーなどの有資格者、産業医や産業保健師などの専門知識保有者、施策案を重役会議へ持っていける経営層クラスの管理者、社内ルールに詳しい総務人事部署員、社員の代表である労働組合員、各部署長などが挙げられます。

現在社内で抱えている課題をこのチームメンバーで洗い出し、費用や労力を考えながらできそうなところから始めていきます。

方針の策定方法

チームが立ち上がったら、まずは事業所の問題点把握から始めましょう。

健診の受診率や超過勤務者の人数、離職率、有給取得状況、喫煙場所と受動喫煙、ストレスチェックの回答率、衛生管理者や産業医が必要な事業規模なのかなどが問題点として挙がってくることが多いです。

そして、これらの問題点の中から解決可能と見込める問題を抽出し、施策を策定、実施します。

例を挙げると、健診受診や有給取得の呼びかけ、衛生管理者資格の取得、産業医や産業保健師の顧問契約、産業医による面談、個室型喫煙室の設置計画策定、超過勤務者が出ないよう各部署長への周知徹底、ストレスチェックの回答呼びかけと集団分析結果を各部署長へ周知などが挙げられます。

どこの企業でも課題として挙がるのはやはりメタボリックシンドロームですね。

デスクワークが多かったり、運動ができないとやはりBMIは上昇していきます。

これに対し、始業前に任意参加のラジオ体操を実施したり、減量目標を達成した社員に企業として表彰を行い、どのように痩せたのかを朝礼や社報で共有してもらったり、社員食堂のメニューや売店のお弁当に塩分やカロリーを表示してもらったり、企業とトレーニングジムで直接契約を行い、本人負担の会費を安くしたりといろいろな取り組みを産業医としても拝見してきました。

金曜日は私服で出勤可能にしたり、ノー残業デーや有給奨励日を設けたりと曜日の特性を考慮した取り組みも有効です。

こういった施策を実施継続して統計を取ったり、社員の感想や実感を定期的に聴取したりすることで導入した方針により問題が改善したのか評価します。

その評価内容を反映させ改善した施策を実施し、評価するといったサイクルを繰り返していきます。

ある程度施策が軌道に乗れば、再度問題点の抽出を行い、着手できていない課題がないか検索するのも良いです。

注意点

導入のメリットに納得し健康経営の施策を導入しても失敗することがあります。

失敗の原因は大きく分けて3つあります。

1つ目は、健康経営推進チームと一般社員の健康に対する意識の温度差です。

チームメンバーは、議論を繰り返すうちに健康に対する意識が高くなってくるのですが、一般社員はそうではありません。

その温度差を自覚し、自主性に期待し過ぎず、興味関心がなくても自然に巻き込まれてしまうような施策を考えてみましょう。

アンケートを取り、一般社員のフィーバックを受けるのもおすすめです。

2つ目は、社員のライフスタイルと施策の解離です。

どんなに良い施策を策定しても、社員のライフスタイルや他の施策とかみ合わなければ長続きはしません。

例を挙げますと、資金を投じて筋トレルームやシャワー室を新たに設けても、残業が多く超過勤務者が多い状況であれば使う人がいません。

施策同士の齟齬がないか、相互にどんな作用を生み出すのか、実施前によく話し合いましょう。

3つ目は、社員のメリット実感不足です。

策定した指針の通りに生活習慣を整えること自体が社員にとってのメリットなのですが、頭では分かっていても実感がないと頓挫してしまいます。

短期的にメリットや効果を実感できるような施策も考えてみましょう。

例えば、減量目標を達成できたらジム会費を一部会社で負担する、社報に減量実績に基づいた記事を書いてくれたら謝礼を準備する、会社で部活を作り、退勤後に練習したり、試合を組んだりする、こういったものがおすすめです。

まとめ

以上、健康経営に関してざっくりですがまとめてみました。

今回一番知って頂きたかったのは、「できることから始めればそれはもう健康経営である」ということです。

高価で労力のかかりそうなことに挑戦したり、いきなり健康経営優良法人の認定を目指したりする必要もありません。

一歩ずつ着実に健康経営にチャレンジしていきましょう。