NEWS&TOPICS

熱中症 ~安衛則改正によって義務化されたこと~

こんにちは!

GWが終わって少しずつ暑くなってきましたね。

数週間後には梅雨の季節に入っているかもしれませんが、徐々に上がってきた気温に湿度が加わると熱中症を発症しやすくなります。

今回は熱中症に関する労働安全衛生規則の改正に伴い義務化されたことについてご紹介いたします。

- ・労働安全衛生規則の改正

- ・目的

- ・対象

- ・内容

- ①早期発見のための体制整備

- ②重篤化を防止するための措置の実施手順の作成

- ③関係作業者への周知

- ・まとめ

労働安全衛生規則の改正

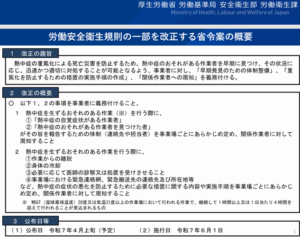

労働安全衛生規則第612条の2が2025年4月に新たに新設され、2025年6月1日より施行されます。

厚生労働省の資料では以下のようになっています。

体制整備を義務化している割に内容は少し抽象的ですよね。

具体的な導入例を交えて解説していきます。

目的

今回の規則改正の目的はズバリ「熱中症による死傷者数の減少」です。

2024年度の職場における熱中症による死傷者数は下の図のようになっており、死亡者数は変わらず、死傷者数は過去最高となっています(厚生労働省資料 2025年1月7日発表)

この傾向に歯止めをかけるため、事業所単位で熱中症対策に取り組んでほしいというのが厚労省の意図になります。

対象

今回義務化の対象となるのは、暑熱環境で一定の時間以上の作業を要する作業場です。

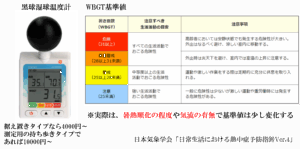

具体的にはWBGT28℃以上もしくは気温31℃以上の環境で、1時間以上の作業を継続する職場または1日の合計作業時間が4時間を超える作業を要する事業所が対象となります。

WBGTというのは、気温、輻射熱、気流、湿度の4要素を盛り込んで算出する「暑さ指数」のことで黒球湿球温度計を用いれば簡単に算出できます。

ヒトが感じる暑さの指標としては、気温よりもWBGTの方が適切ですので、黒球湿球温度計を用いてWBGTを測定することをお勧めいたします。

内容

厚労省の要綱には、①早期発見のための体制整備、②重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、③関係作業者への周知、この3点を義務化すると記載されています。

具体的にどうするのが良いのか、労働衛生コンサルタント、救急医としての観点から解説していきます。

①早期発見のための体制整備

症状が重篤化する前に周囲が異変に気付けるような体制づくりを義務化するということですね。

この体制づくりに必要なのは、発症の予防と予測です。

そのために必要なのが熱中症に対する知識と就業管理体制の柔軟な変更です。

まず知識ですが、これは産業医や産業保健師、コンサルタントによる衛生教育をお勧めします。

衛生教育を行うことで、熱中症発症に関する個人的な要因を作業者自身に減らしてもらうことが発症の予防予測に大きく寄与します。

暑熱環境で作業していても、普段の健康管理ができていれば発症リスクを大きく低減させることが可能で、例え発症したとしても重症化する可能性が低くなります。

そのためには衛生教育を定期的に行い、熱中症になりにくい体づくりについての知識をつけ、実践してもらうのが発症予防策としては一番効果が期待できます。

また、衛生教育だけでなく、就業ルールや管理体制の柔軟な変更も予防策として重要です。

夏季は休憩を頻回に長く取る、作業者が1人になりやすい現場を優先的に監督者が見回る、始業就業の前倒し、始業前体調確認を行う、などが挙げられます。

厚労省発行のリーフレット(「職場における熱中症対策の強化について」厚生労働省)では、以下のようないつもと違う症状を熱中症の初期症状の可能性を示唆する所見として挙げており、気づいた場合は周囲の作業者や現場監督者へ知らせるよう記載されています。

しかし、これだけでは発症した後の発見になってしまったり、1人作業の方の体調変化に気づけなかったりすることがあります。

症状が出現する前に発症するリスクを見積もり把握する必要がどうしても生じてくるんですね。

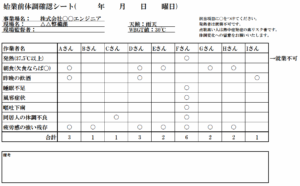

そこで、弊社でお勧めしているのが始業前体調確認です。

下の図のようなシートを作成し、全員に記入してもらえば、その日の熱中症、脱水症の発症リスクが高い作業者が周囲の作業者にも一目で分かり早期発見に大変有用ですので、積極的な運用をお勧めしています。

作業者の暑熱順化の程度にもよるので一概には言えませんが、弊社のお客様には、発熱があれば即帰宅and受診、3/8点以上は高リスク者で現場監督者や周囲作業者の留意を要するとご案内しています。

②重篤化を防止するための措置の実施手順の作成

症状の増悪や進行を食い止めるために必要な措置を確立させましょうという意味になります。

措置の確立に必要なのが、体調不良者を発見した時の緊急連絡網と救護フローチャートです。

まず、緊急連絡網ですが、緊急時の社内連絡網を掲示するのがおすすめです。

第一発見者からどのように情報を社内へ拡散するのか、救急要請は現場へ一任するのか、退避する場所、発見者が救護に専念できるように情報伝達、応援要請、物品集めなどの迅速な役割分担、救護に必要な物品はどこにあるのか、この点をあらかじめ決めておきます。

この点は事業所の形態や体制によって最適解が変わるので、産業保健職やコンサルタントを話し合いに交えて決定して頂くのが良いと思われます。

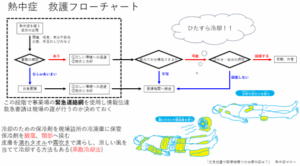

次に必要なのが救護フローチャートです。

実際に不調を来した同僚に遭遇した際に、どのように救護対応すればよいのか明示しておく必要があります。

上記の緊急連絡網と併せて掲示するのが良いでしょう。

ラミネート加工し、有事の際に掲示板から外して現場へ持っていけるような形態だとなお良いです。

弊社でも救護フローチャートを作成しており、衛生講話の資料に盛り込みご提供させて頂いております。

その一部をご紹介いたしますのでぜひご活用下さい。

③関係作業者への周知

現場作業者の全員へ、早期発見のための体制整備、緊急連絡網や救護フローチャートの掲示場所などの事業所で施行した措置について知れ渡っていることを意味します。

周知させることを義務化しますという意味になりますが、この周知が意外と難しくて、漫然と掲示していても呼びかけを行ってもなかなか浸透しません。

そこでオススメなのが先ほども登場した始業前体調確認シートです。

このシートを導入すると、作業者全員が体調の記入必須となります。

同じ作業場全員の結果も見えるので隣で作業する予定の人の点数が高い場合、傍らで不調を来す可能性が生じ、他人ごとではなくなってきます。

他人ごとでない、自分がなんとかしなければならないかもしれないことに気づいた場合、人はどう行動するでしょうか?

実際に自身がどう動けばいいかを想定するようになるんです。

その段階まで進んでもらうと今度は知識の欠如に気がつき、答えを求めるようになります。

そこでやっと、前もって施行を準備していた体制が効果を発揮し出します。

知識の需要が自発的に高まってきたところに、掲示資料や衛生教育、救護のシミュレーションが生きてくるんです。

周知の難しさは、当事者意識をうまく掻き立てることで乗り越えましょう!

まとめ

今回のコラムは少しボリュームがありましたね。

最後に簡潔にまとめていきたいと思います。

今回の安衛則改正は、2025年6月より施行予定で熱中症による死傷者数を減少させることが目的です。

この改正で義務化されるものが、①早期発見のための体制整備、②重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、③関係作業者への周知、の3つです。

この改正された安衛則遵守のため、弊社としては、始業前体調確認シートの導入、発症高リスク者の明確化と見守り強化、熱中症発症の仕組みや救護に関する衛生教育、救護フローチャートや緊急連絡網の掲示をお勧めします。

特に「周知」は、練った体制をいきなり敷くのではなく、作業者自身の当事者意識を煽りつつ、できることから取り組んでいき、知識の需要が高まったタイミングで体制整備を発表してくのが最も効果的です。

今回の改正をうまく利用して熱中症の発生予防へともに取り組んでいきましょう!